Россия, забывшая о взятках

Часть 3. Как империя победила коррупцию

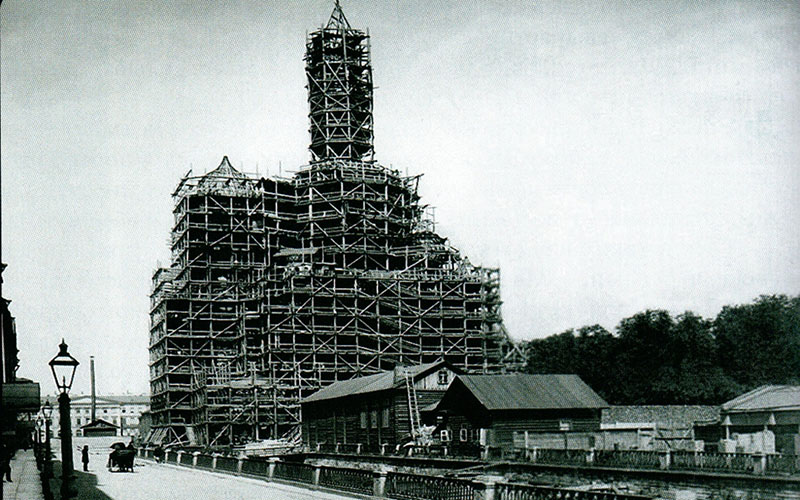

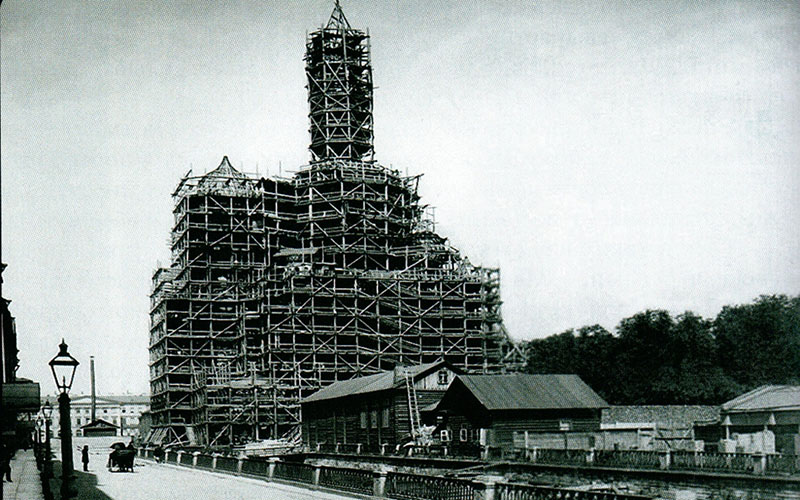

Строительство храма Спаса-на-Крови в Петербурге. 1904 год.

Фото: Pastvu.com

Вступление на престол Александра III – человека редкой честности и прямоты – ознаменовало собой решительное наступление на остающиеся очаги коррупции. «Лично порядочному царю претила коммерциализация придворной жизни, стремительно набиравшая темпы при Александре II», – замечает И. В. Зимин.[1]

Важнейшим решением нового императора был запрет на совместительство, то есть на соединение государственной службы с коммерческими занятиями. Закон об этом был принят в 1884 году.[2] Отныне чиновникам первых трех классов, высшим чинам двора и многим другим должностным лицам безусловно запрещалось быть учредителями или руководителями в торгово-промышленных товариществах и акционерных компаниях. От остальных чиновников, не занимавших значительных должностей, требовалось незамедлительно сообщать о своих занятиях подобного рода, и запрет мог быть наложен по решению начальства. Этот закон соблюдался неукоснительно вплоть до конца империи. Характерно, что и деньги самого императора никогда не вкладывались ни в какие коммерческие предприятия – чтобы избежать подозрений, будто монарх имеет финансовую заинтересованность в какой-либо отрасли промышленности. «Никогда русский самодержец не станет акционером», – отчеканил однажды министр императорского двора граф Фредерикс.[3] Личные средства государя размещались исключительно на банковских счетах.

Разумеется, и при Александре III публика продолжала подозревать высшие сферы в коррупции. Главным подозреваемым того времени был министр финансов Вышнеградский, весьма богатый человек, в прошлом профессор Киевского университета. Подозрения против него одно время тревожили и Александра III, однако проверка показала, что богатство свое известный экономист нажил раньше, когда возглавлял ряд крупных железнодорожных и промышленных предприятий, и поэтому Вышнеградского оставили в покое. Его преемник на министерском посту С. Ю. Витте уверял императора: «Министр финансов у нас в России обставлен так, что делать злоупотребления он не может. Всякий министр финансов находится как бы под стеклянным колпаком, вследствие чего все его сотрудники видят каждый его шаг, каждое его действие». [4]

Хуже пришлось другому руководителю экономической политики, А. А. Абазе, занимавшему ключевой пост председателя Департамента экономии Государственного совета. Получив инсайдерскую информацию о решении правительства понизить курс кредитного рубля, Абаза стал через банкира Рафаловича играть на бирже на понижение курса. Благодаря этому он заработал, по его собственным уверениям, всего лишь 100 тыс. рублей, а по слухам – 900 тысяч. Когда проделка вскрылась, император затребовал от Абазы письменные объяснения, и по рассмотрении его покаянного письма велел ему подать прошение об отставке. В данном случае речь шла о нарушении не закона (использование «инсайда» было сравнительно новым злоупотреблением, еще не предусмотренным напрямую в законодательстве), а служебной этики.

Другой жертвой новой политики «нулевой терпимости» к коррупции стал министр путей сообщения Аполлон Кривошеин. Его дело началось в последние месяцы царствования Александра III. Кривошеина обвинили в том, что он заключал контракты на поставку леса для железнодорожного строительства из своих собственных имений. По итогам разбирательства ему также было приказано подать в отставку, но это произошло уже при новом императоре. «Он уже шесть месяцев как у нас с отцом был на замечании», – заявил Николай II и в придачу приказал лишить Кривошеина придворного звания гофмейстера.[5] Карьера Кривошеина, как и Абазы, на этом закончилась. После таких прецедентов чиновники высшего уровня ничего подобного себе уже не позволяли. Острастка сработала.

Прямое взяточничество каралось строже – Сибирью. В 1888 г. нашумело «исеевское дело». Тайный советник П. Ф. Исеев был конференц-секретарем Академии художеств и пользовался безграничным доверием ее президента, великого князя Владимира Александровича. Исеев растратил большие суммы, предназначенные на строительство храма Спаса-на-Крови. Молва утверждала, что пожертвования на храм Исеев передавал самому великому князю, но под этим слухом не было реальных оснований: напротив, по факту выяснилось, что Владимир не только ничего не получал от Исеева, но и сам отдавал ему свое жалованье по должности президента Академии.[6] Исеев был отдан под суд и сослан в Сибирь. Илья Репин, которому Исеев покровительствовал, отмечает, что даже спустя много лет никакая амнистия его не коснулась.

Примечательно, что нетерпимость последних государей к злоупотреблениям совпала с идеологическим поворотом к «руссизму» (демонстративными русофилами были как Александр III, так и Николай II). Очевидно, оба царя вовсе не считали склонность к коррупции неотъемлемой чертой русского национального характера.

Заповедником коррупции в то время по-прежнему было интендантство, но вследствие своей плохой репутации оно уже начинало выглядеть пугалом на фоне других ведомств, где коррупция была сведена к минимуму или вовсе исчезла (как, например, в судебной сфере). Общественные нравы изменились настолько, что потенциально прибыльная интендантская служба не только не притягивала людей, но совсем наоборот: военные гнушались идти в интендантство, опасаясь, что общество сочтет их принадлежащими к классу воров.[7] Поэтому служащие в интендантстве до некоторой степени находились в положении касты отверженных, и неудивительно, что именно расследование злоупотреблений в интендантском ведомстве стало чуть ли не единственной крупной коррупционной историей за все царствование Николая II. Проводившаяся в 1909-1912 гг. сенатором Н. П. Гариным ревизия основательно встряхнула интендантское ведомство и выявила несколько десятков человек, виновных в коррупции, в основном офицеров среднего звена. В частности, был изобличен в преступлениях, разжалован и отправлен в арестантские роты бывший начальник транспорта 1-й Маньчжурской армии Ухач-Огорович. С назначением главным интендантом генерала Шуваева, в чьей безукоризненной честности никто не сомневался, и этот последний очаг системной коррупции стал угасать.

Случаи же, когда в коррупции подозревались высшие чиновники, крайне немногочисленны и могут быть перечислены на пальцах одной руки. Вот эти дела:

1. Дело московского градоначальника генерал-майора Рейнбота (впоследствии женатого на известной богачке Зинаиде Морозовой, вдове спонсировавшего большевиков Саввы Морозова). Расследование против начальника московской полиции проводил по высочайшему повелению тот же самый сенатор Гарин. Витте считал, что дело против Рейнбота было инспирировано Столыпиным, который видел в нем своего возможного соперника.[8] Большинство обвинений, выдвинутых в ходе ревизии, на суде не подтвердилось, но и подтвержденного хватило, чтобы осудить Рейнбота и приговорить его к годичному заключению. Ульянов-Ленин негодовал на мягкость приговора (через несколько лет он вселится в имение Рейнбота и Морозовой, знаменитые «Горки», и станет пользоваться их роскошью); губернатор Москвы Джунковский, напротив, считал, что следствие было ведено Гариным «пристрастно, со всеми недостойными приемами мелкого сыщика», и что Рейнбот такого приговора не заслуживал.[9] Точно так же, видимо, полагал и царь, очень быстро помиловавший Рейнбота.

2. Дело Гурко-Лидваля. Суть дела заключалась в том, что в связи с неурожаем 1906 г. товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко заключил крупный контракт на поставку зерна с фирмой шведского подданного Лидваля, лишь недавно вышедшей на этот рынок. Цель была благородная – сэкономить казенные деньги, поскольку цену Лидваль предлагал весьма выгодную по сравнению с традиционными поставщиками. Однако швед разорился, зерна не поставил, и казенные деньги были, напротив, потеряны. «Прогрессивная общественность», ненавидевшая Гурко из-за его неуступчивости по аграрному вопросу, потребовала его крови. Против него было наряжено следствие по подозрению в коррупционном сговоре с Лидвалем. Сам Гурко считал, что тем самым Столыпин «хотел фактически доказать общественности, что власть не останавливается перед самыми решительными мерами по отношению к своим представителям, какое бы положение они ни занимали, коль скоро имеется малейшее подозрение в незаконности их действий. Впрочем, после невероятного шума, поднятого вокруг этого дела, довести его до суда было и в моих интересах, ибо только суд мог его представить в истинном свете и освободить от всей той грязи, которой его старательно покрывали».[10] Никакой коррупции в деле не обнаружилось, но Гурко был все же осужден – по обвинению в превышении власти.

3. Дело военного министра В. А. Сухомлинова, развивавшееся в 1915-1917 гг. Оно походило на дело Гурко, только в большем масштабе. Своим возникновением было обязано двум причинам: желанию Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, врага Сухомлинова, оправдаться за поражения первого этапа войны, переложив ответственность на военного министра, а также истерическому настрою значительной части патриотической общественности, охваченной шпиономанией. На свою беду, Сухомлинов был хорошо знаком с жандармским полковником Мясоедовым, которого в 1915 г. казнили по приговору военно-полевого суда за шпионаж в пользу Германии (большинство современных исследователей считают дело Мясоедова сфальсифицированным, а его самого – невиновным). Однако Сухомлинову вменили в вину не только связи со «шпионом», но и взяточничество при поставках вооружений. Николай II был уверен в честной службе Сухомлинова и хотел прекратить следствие, но не мог, поскольку общественность закусила удила, а юстиция была во многом автономна, и министр юстиции А. А. Хвостов представил царю, что прекращение дела по высочайшему повелению не будет законным. Никакого серьезного компромата против Сухомлинова найти не удалось, не подтвердились и обвинения в коррупции, но он был все-таки осужден в сентябре 1917 г., накануне октябрьского переворота – за «бездействие» и «недостаточную подготовку армии к войне». Понятно, что в условиях разворачивающейся революции одиозный «царский сатрап» уже не мог рассчитывать на правосудие.

Это, в сущности, все, что можно сказать о коррупции в верхах: как видим, за несколько десятилетий наберется всего ничего – буквально два с половиной дела, то есть «кот наплакал». Не было в тогдашней России ничего подобного панамской афере, потрясшей политический класс Франции, или делу датского министра Альберти, которому пришлось сесть в тюрьму за хищения. Не было в ней и таких явлений, как нью-йоркский «Твидов Суд», ставший памятником американской коррупции.[11] Уже упомянутый Гурко после революции писал: «Что же касается денежной честности высшего состава правительства, то, за редкими исключениями, она была безупречна. Говорить теперь о хищениях, будто бы производившихся нашими сановниками, после того как раскрылись все государственные архивы и опубликованы наиболее секретные документы, после того, как сначала Временное правительство, а затем большевики произвели самые тщательные следствия о деятельности наших министров, причем им не удалось обнаружить ни одного компрометирующего их факта, можно только, если сам не обладаешь ни малейшей долей добросовестности».[12] В самом деле, созданная после свержения царского режима Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию его «преступлений», несмотря на всю свою предвзятость и страстное желание отыскать компромат, не смогла найти ничего серьезного. Даже Сухомлинова осудили отнюдь не за взятки.

В целом наблюдалась отчетливая закономерность: чем выше были образование и положение чиновника, тем меньшей была вероятность, что его можно коррумпировать. По данным Б. Н. Миронова, почерпнутым из официальной статистики, эта закономерность отмечалась еще в середине XIX столетия: чиновники с высшим образованием совершали должностные преступления в три раза реже, чем чиновники со средним образованием, и в 20 раз реже, чем чиновники с начальным образованием, а чиновники со средним образованием – в семь раз реже, чем чиновники с начальным образованием.[13] Удивляться таким различиям не следует, поскольку в административной элите поздней Российской империи тон задавали выпускники привилегированных учебных заведений,[14] которые в большинстве своем оставались привержены высоким моральным принципам, впитанным за годы обучения.

Одним из последствий гаринских ревизий было обнаружение того факта, что низовая коррупция во многом провоцируется самим обществом. Отсюда попытка правительства ввести в уголовное право наказание за лиходательство. Законопроект об этом был внесен в Государственную Думу в 1911 г., однако поддержки не получил, хотя даже в оппозиционной прессе признавалось, что он был подготовлен «в согласии с новейшими законодательными реформами и научными течениями».[15] Правительству удалось осуществить эту меру только в разгар мировой войны и в виде временного чрезвычайного закона, то есть помимо законодательных палат.[16] При этом распространенность низовой коррупции тоже не следует переоценивать. Левый кадет-республиканец князь Оболенский, оказавшись после революции в Германии и будучи вынужден дать взятку полицейскому чиновнику, с удивлением писал: «Мне и в России не приходилось давать взяток, и я не мог себе представить, как я дам взятку в «честной» Германии».[17] Датчанин Кофод, проживший в царской России почти сорок лет, свидетельствовал: «Русские ни в коей мере не были коррумпированы больше других наций». [18]

Однако оппозиционная общественность и журналистика до самой революции не желали признавать этот факт и видеть вещи такими, каковы они были на самом деле. «Ни наши либеральные думские органы, ни наша либеральная пресса ни разу не похвалили ни одного шага правительства царя, все огулом подвергалось критике», – вспоминал В. Ф. Романов.[19] Многие «борцы с режимом» прозрели лишь впоследствии, уже будучи выброшенными в эмиграцию. «Жизнь брала свое, и мало-помалу выработался новый тип чиновника, честного, преданного делу, не похожего на тех уродов дореформенной России, которых описывали Гоголь и Щедрин, – писала А. В. Тыркова-Вильямс, видная деятельница кадетской партии. – Мы их оценили только тогда, когда революция разогнала и искоренила старый служилый класс».[20]

Таким образом, в императорской России двухсотлетняя борьба с коррупцией увенчалась реальным успехом, и в итоге страна оказалась среди наименее коррумпированных государств Европы, особенно в отношении верхушечной коррупции. Во многом это было заслугой ее системы образования – каждое новое выпускаемое из ее учебных заведений поколение чиновников было лучше предыдущих, а с естественной сменой поколений менялись в лучшую сторону и бюрократические нравы. Это происходило, к примеру, в инженерном ведомстве, которое поначалу своей дурной репутацией напоминало интендантство, но с приходом новых людей стало очищаться. Досконально знавший условия инженерной службы В. Ф. Романов писал об этом явлении так: «Если наиболее некогда темное и развращенное наше ведомство – судебное, живым духом реформ Императора Александра II могло найти в несколько лет тысячи кристально честных деятелей, для которых, вопреки знаменитому по гнусности заявлению Керенского, понятие «честь» заменяло все личные материальные выгоды в жизни, если уже на моих глазах считавшийся весьма подозрительным акциз мог быть превращен, главным образом, энергией одного человека – Витте, а отчасти и его предшественников и некоторых их сотрудников, в совершенно чистый род службы, к которой потянулась масса молодежи с высшим образованием, если тому же человеку удалось найти в России громадный кадр людей тоже с высшим образованием для сформирования столь соблазнительной для взяточников податной инспектуры, в которой злоупотребления считались совершенными исключениями и т. д. и т. п., то… мои личные светлые впечатления от новых инженеров не могут не представлять утешительной, радостной картины для всякого, кто хочет верить в русский народ и его честные творческие силы».[21]

Этими полными лучших надежд словами стоило бы и закончить нашу серию очерков, однако напоследок перебросим мостик в наши дни. Наверное, любой читатель, даже такой, которому нарисованная здесь картина покажется приукрашенной, все же согласится, что она разительно отличается от современного положения дел. Наше теперешнее неблагополучие – разгул коррупции, и в особенности верхушечной – требует какого-то объяснения. Но искать его следует не в свойствах народа, а в неизбежных последствиях злополучного социалистического эксперимента. Большевистская экспроприация, то есть присвоение всех мало-мальски значительных частных имуществ советским государством, сделала его крупнейшим собственником на Земле; и совсем не удивительно, что впоследствии, при внезапном распаде социалистической системы и запуске авральной приватизации, колоссальная масса собственности стремительно перешла в руки тех, кто был близок к «раздающим», то есть связан с советской номенклатурой. При этом общество, не подготовленное к столь решительным переменам, ошеломленное скоростью разворачивающихся процессов и не имевшее к тому же нормальных способов консолидации и самовыражения (настоящих политических партий и т. п.), было абсолютно не в состоянии этому воспрепятствовать и настоять на каком-то другом, более справедливом сценарии.

Поэтому случилось именно то, что случилось: так называемая «общенародная» собственность стремительно перекочевала в руки представителей номенклатуры или близких к ним лиц. Но, выписывая своим друзьям или родственникам фактический пропуск в ряды миллионеров, высокопоставленный бюрократ не мог, конечно же, забыть при этом и о себе, о собственном интересе: да и возможно ли требовать от человека такого самоотвержения и бескорыстия? Поэтому «откаты» и нелегальный, полученный обходным путем контроль над крупными активами – проще говоря, коррупция, – стали важнейшим источником благосостояния правящего класса. А подобные привычки, традиции и навыки обогащения, однажды возникнув, затем уже быстро не исчезают и к тому же начинают воспроизводиться на всех этажах общественной пирамиды по принципу «если им наверху можно, то почему нельзя нам?». Мало того, «контролируемая коррупция» – то есть такая, на которую обычно смотрят сквозь пальцы, но могут в нужный момент заметить и покарать, – превратилась в дамоклов меч, подвешенный над каждым крупным чиновником. Это стало очень удобным инструментом обеспечения лояльности правящего класса в условиях, когда исчезла система КПСС, ранее обеспечивавшая эту лояльность. Нет сомнения, что это инструмент довольно ценный, и отказ от него принес бы очевидные трудности и неудобства для власти.

Таким образом, проблемой современной коррупции мы в конечном счете также обязаны социальному взрыву столетней давности, уничтожившему плоды долгой культурной работы, и потому нам остается лишь скромно надеяться, что возврат к высоким этическим нормам бюрократической службы, сложившимся в поздней Российской империи, не потребует вновь двухсотлетних усилий, а произойдет значительно быстрее. Известно ведь, что повторный успех обычно дается легче, чем первый.

——————–

Автор – доктор права (Университет Эссекса), генеральный директор ООО «Институт прецедента».

Примечания