Рождение и самоубийство российского парламентаризма

Сегодняшняя годовщина Государственной Думы — очень странная дата. В сущности, она похожа на юбилей человека, который скончался в возрасте 11 лет, 76 лет признавался мертвым, а затем вдруг воскрес, и вот уже 22 года подряд вновь считается живым. Так столько же лет этому человеку – 11+22 или все-таки 110? Да и вообще: тот ли это самый человек?

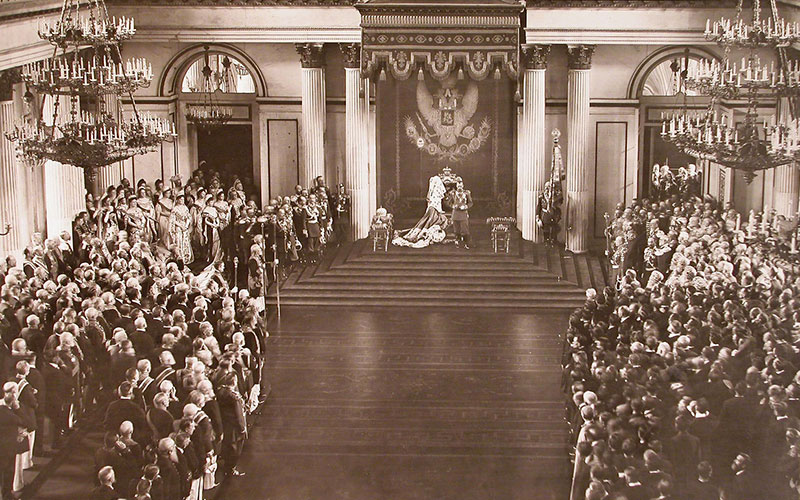

Мнения знатоков на сей счет расходятся; мы лично склонны полагать, что нынешняя Дума никак не связана с той, что была открыта в Георгиевской зале Зимнего дворца 10 мая 1906 года и к которой привязан т.н. День российского парламентаризма (ошибочно празднуемый 27 апреля, вследствие смешения грегорианского календаря с юлианским). Уместно будет вспомнить, что свое название — «Государственная Дума» — нижняя палата парламента, созданного Конституцией 1993 г., получила по исторической случайности: в ситуации, когда президент Ельцин только что разогнал Верховный Совет РСФСР, называть новый парламент его именем было неудобно. Однако на практике современная Дума продолжает, скорее, именно советскую, а не дореволюционную традицию. Прежде всего она, как и Верховный Совет по сталинской или брежневской конституциям — представляет собою всего лишь декорум, и ее уже давно не подозревают в том, что она является действительным центром принятия законодательных решений. Этим она разительно отличается от Думы царского времени, которая таким центром была. Кроме того, если современная Дума, как известно, не является «местом для дискуссий», то о тогдашней Думе следует сказать, что она из дискуссий просто не вылазила.

Поэтому не будем лукавить: сегодня мы отмечаем юбилей не нынешней Думы, а Думы той, давно почившей. Итак, давайте вспомним ее и уясним, что же она представляла собой и каким выдался первый опыт российского парламентаризма. На этот счет бытует немало популярных мифов; к сожалению, разоблачая их, в очень многих случаях придется отступать от жанра посмертного панегирика, поэтому наш этюд не будет похож на восхваление.

Хотя обычно считается, что согласие на введение парламента было вырвано у самодержавия революцией 1905-06 гг., в действительности приобщение «цензовой общественности» к участию в законодательной работе через создание представительных учреждений и прежде входило в программу правительственного либерализма.[1] Этот процесс был не запущен, а лишь ускорен революцией. Впрочем, революционное происхождение наложило на Думу свой отпечаток, который так никогда и не стерся. Император Николай II, подписав Манифест 17 Октября 1905 г. о даровании народного представительства, по поводу перспектив сотрудничества с Думой не питал ни малейших иллюзий. В декабре того же года он сказал графу Витте: «Я отлично понимаю, что создаю не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени». Сбылось, однако, лишь одно ожидание императора – насчет появления врага: первая и вторая Думы, избранные в революционных условиях, оказались леворадикальными, и не желали сотрудничать с правительством. Первая Дума захотела конфискации частной собственности крупных землевладельцев, была распущена, сгоряча решила не расходиться и закончила свою недолгую жизнь «Выборгским воззванием»; вторая Дума, по словам кадета В.А.Маклакова, была «неудачной и по составу и по своему исключительно низкому культурному уровню; в этом отношении из всех 4 русских Дум она побила рекорд». Когда она отказалась снять неприкосновенность с депутатов-социалистов, замешанных в подготовке мятежа, правительству пришлось распустить ее вслед за первой, и одновременно поменять избирательный закон (3 июня 1907 г.), чтобы дать на выборах перевес консервативным элементам.

Последнее удалось лишь отчасти, и виною тому общее положение вещей в России начала XX века. Основными факторами тогдашней жизни, превратившими Думу в поле почти непрерывного сражения оппозиционной общественности с правительством, были: стихийный социализм народных масс, находивший себе яркое выражение в требовании решить «аграрный вопрос» путем конфискации помещичьих земель; многолетняя революционная пропаганда левых антисистемных партий; возникновение на базе органов земского самоуправления и городских дум класса профессиональных политиков, не видевших для себя простора на бюрократической службе и жаждавших получить альтернативное поприще в виде полновластного парламента, который стал бы для них трамплином во власть; сильный экономический подъем и, следовательно, рост материального благосостояния, повышавший самооценку самых разных слоев населения и укреплявший их надежды на скорейший социальный прогресс; ожидание большой европейской войны на фоне череды крупных международных кризисов. Сочетание подобных обстоятельств отнюдь не предвещало спокойной жизни.

Согласно Основным законам в редакции 1906 г., никакой законодательный акт не мог последовать без одобрения Государственной Думы (статья 44). Законодательную власть Дума делила с монархом и преобразованным на выборных началах Государственным советом. Император утрачивал статус монарха «неограниченного», оставаясь при этом «самодержавным». Самодержавие, вопреки расхожим представлениям, означало не полноту власти, абсолютизм, а лишь суверенность монарха (независимость от какой-либо внешней силы) и его верховенство в государственной системе, имея в виду, что сами Основные законы были конституцией, дарованной свыше, а не принятой путем «общественного договора». Таким образом, в России возникла дуалистическая монархия, основанная на разделении властей. Ее принципы восходили еще к Монтескье, а в России наиболее полно были развиты классиком либеральной мысли Б.Н.Чичериным, на работы которого создатели Основных законов во многом и опирались. Дуализм предполагал последовательное разделение властей, по которому законодательные учреждения не влияют на исполнительную власть, то есть не могут назначать и смещать министров. Как писал Н.И.Лазаревский, в дуалистических государствах «министерство может оставаться у власти, хотя бы и не пользовалось поддержкою большинства палат», причем там «допускается назначение министров, не принадлежащих к составу палат». Примерами подобного разделения властей были Германская империя и Соединенные Штаты Америки. Дуалистической доктрине противостояло основанное на «народном суверенитете» в духе Руссо учение о парламентском правлении, по которому глава государства – монарх или выборный президент — присягает конституции, реальной исполнительной власти не имеет, а министров назначает и смещает парламент (англо-французская система). По мнению Б.А.Кистяковского, «парламентская система представляет прямую противоположность системе разделения властей».

В начале XX в. многие лица в составе высшей бюрократии, не слишком таясь, симпатизировали принципам парламентарной монархии, в то время как некоторые представители радикального либерализма (прежде всего, кадеты, а также левые октябристы вроде Гучкова) не чуждались мыслей и о парламентской республике, во главе которой они видели самих себя. Борьба между «дуалистами» и «парламентаристами» и составила содержание конфликта внутри российской элиты, в которую входили как бюрократия, так и либеральная интеллигенция, обычно именуемая «общественностью». Николай II и некоторые сановники, в частности премьер-министры Столыпин и Горемыкин, твердо придерживались принципов дуализма (не исключая, впрочем, перехода России к парламентаризму в будущем); слова Николая о том, что в России нет конституции, которые часто приводят в доказательство его желания восстановить абсолютизм, являются лишь терминологическим недоразумением, поскольку в то время в высших кругах общества под «конституцией» зачастую понимался парламентаризм. Мнение, что Основные законы – это именно дуалистическая конституция в строгом смысле слова, разделяли практически все ведущие правоведы,[2] а определение их как «лжеконституции» было характерно лишь для левых, особенно для кадетских лидеров, и использовалось главным образом в целях политической демагогии. С точки зрения дуалистов, поприщем для Думы было законодательство, но не управление. В этом смысле очень характерны слова премьера Горемыкина (дуалиста), обращенные к председателю Государственной Думы Родзянко (парламентаристу): «Вы, Михаил Владимирович, хотите управлять?» – «Да, понятно». – «Как понятно, управлять? Вы должны законодательствовать, а мы управлять».

В подтверждение мнения о том, будто законодательные права Думы были хотя бы отчасти фиктивны, часто приводится знаменитая статья 87 Основных законов, согласно которой государь мог во время перерыва думских занятий издавать временные законы в форме чрезвычайных указов, с тем чтобы после открытия сессии Думы эти законы поступали на ее рассмотрение в двухмесячный срок. Однако правоведы, даже кадетские (С.А.Котляревский, Б.Э.Нольде), не находили в этом ничего необычного. Подобная норма была в законодательстве многих государств: Австрии, Аргентины, Бадена, Болгарии, Бразилии, Дании, Италии, Пруссии, Саксонии, Турции, Черногории и Японии. Кроме того, данная статья умаляла, скорее, престиж императорской власти, а не Думы, поскольку, по верному замечанию Говорухи-Отрока (лидера правых в Государственном Совете), она ставила царя не только в равноправные отношения с законодательными учреждениями, но как бы подчиняла его волю усмотрению этих последних: проведенный по 87 статье и царским именем опубликованный закон мог быть без всякого рассмотрения отвергнут Думой и Советом или даже сам собою терял силу в том случае, если не был внесен правительством в определенный срок в Думу, в то время как монарх, напротив, был обязан рассмотреть каждый законопроект, одобренный Думой и Советом.

В апреле 1906 г., при обсуждении новых Основных законов, Николай II говорил: «Акт 17 октября дан мною вполне сознательно, и я твердо решил довести его до конца… Что бы ни было и что бы ни говорили, меня не сдвинуть с акта прошлого года, и от него я не отступлюсь… Самое важное – этот манифест привести в исполнение». Однако он, как и вообще правые, находил свой народ неготовым к парламентарной форме правления. Установление парламентаризма могло, по мнению Николая, вызвать возмущение народных масс, так как они были настроены более консервативно, чем интеллигенция и сама власть, и желали сохранения абсолютизма. Беседуя в 1897 г. с князем П.Н. Трубецким, Николай заявил: «Я готов поделиться с народом властью, но я сделать этого не могу, так как не сомневаюсь, что ограничение царской власти было бы понято народом как насилие интеллигенции над царем, и тогда народ стер бы с лица земли верхние слои общества. Остались бы царь и простой народ». Это соответствовало классической либеральной доктрине, не считавшей парламентские формы правления приложимыми всегда и везде. Подразумевая страны, «где политическое развитие народа стоит на низкой ступени, где нет ни крепкого общественного мнения, ни организованных партий, способных стать во главе правления», Б.Н.Чичерин отмечал: «При таких условиях, общество может быть призвано к участию в решении вопросов, но не к управлению делами. Тут парламентское правление неуместно; оно может породить только бесконечную шаткость». Та же классическая либеральная доктрина стояла и за противодействием царя переделу частной земельной собственности, на чем настаивали думские левые. Во время приема депутатов 12 февраля 1908 г. Николай высказался в пользу сотрудничества Думы и правительства в целях проведения аграрной реформы, сказав: «Я считаю наиболее важным законопроект об улучшении земельного устройства крестьян и напоминаю вам о своих неоднократных указаниях, что нарушение чьих-либо прав собственности никогда не получит моего одобрения; права собственности должны быть священны и прочно обеспечены законом». Идея всеобщего избирательного права, составлявшего еще одну заветную мечту радикалов, также не получала у него поддержки – опять же в полном соответствии с позицией Чичерина, который писал: «Низшие слои не заключают в себе никаких неведомых сокровищ. Получив преобладание, они дают только поддержку тому, что ближе подходит к их уровню, т.е. полуобразованию».

По выражению Льва Тихомирова, в лице Николая Второго на престоле появился «русский интеллигент либерального типа». Неочевидность этого факта для радикально-либеральной общественности объясняется как ее близорукостью, так и личными качествами самого царя, его крайней скрытностью и сдержанностью. Он не любил раскрывать свои планы прежде их осуществления, а унаследованное от предков положение самодержавного монарха попросту исключало саму возможность отчитываться в том, что касалось его личных дел. Так, хорошо известно, что радикальная пресса, а с некоторого времени и думские ораторы постоянно приписывали Григорию Распутину могущественное влияние на дела, включая назначение министров и т.п. И хотя это нимало не соответствовало действительности,[3] царь никогда не опускался до каких-либо опровержений этих примитивных слухов, хотя внутри переживал их болезненно. Однако впоследствии такое внешнее безразличие вышло ему боком, поскольку в годы Второй Отечественной войны (позднее названной Первой Мировой) вера общественности во всесилие закулисных «безответственных влияний» превратилась в массовый психоз, немало способствовавший дискредитации императорской четы и, тем самым. приближению революции. Вместе с тем, сдержанность царя отчетливо сказывалась в отношениях с Думой: он неуклонно стремился к компромиссу с ней, избегая столкновения с думской оппозицией в гораздо большей степени, нежели можно было ожидать при наличных обстоятельствах. За все 11 лет сожития с Думой он использовал императорское право абсолютного вето лишь дважды, и только по второстепенным поводам: то были законопроекты о ликвидации правоограничений лиц, лишенных сана, и о штатах Морского генерального штаба. Однако у думской оппозиции стремление к компромиссу по большей части отсутствовало: «Русская оппозиция всех оттенков боялась компромиссов, сговоров, — признавала впоследствии Ариадна Тыркова, видный деятель кадетской партии. — Соглашатель, соглашательство были словами поносительными, почти равносильными предателю, предательству. Тактика наша была не очень гибкая. Мы просто перли напролом и гордились этим».

Единственным исключением в этой череде конфликтов верховной власти с общественностью были несколько месяцев после начала большой европейской войны (август 1914-го), когда внутренние разногласия были демонстративно забыты. Этот недолгий период получил название «священного единения». Население, еще не познавшее трудностей войны, охватила тогда патриотическая эйфория, и правительство охотно бросилось в объятья общественности, поддерживая массированными финансовыми вливаниями деятельность созданных ею учреждений — Земгора и военно-промышленных комитетов — что, впрочем, не помешало этим институциям вскоре превратиться в оплот радикальной и революционной пропаганды, причем за казенный счет. Если в воюющей с Россией Австрии парламент был закрыт на все время войны, то русское правительство при ее начале сделало ровно противоположное – немедля созвало Думу, и допускало ее регулярные сессии вплоть до февраля 1917 г. Такое благоволение озадачивало даже самих думцев: 23 июля 1914 г. Родзянко спросил у министра финансов Барка, почему правительство не распустило Думу. Барк удивился: ведь Дума является символом единства правительства с народом! На это Родзянко пророчески сказал: «Мы только будем вам мешать – куда лучше нас совершенно распустить до самого конца войны».

Однако фактический премьер Российской империи А.В.Кривошеин, будучи и сам парламентаристом, считал наличие Думы во время войны важным условием для парламентаризации верховного управления, и не собирался идти на ее роспуск. Он и его многочисленные союзники внутри высшей бюрократии (не говоря уже о думцах), рассчитывали на установление в ближайшем будущем парламентского правления под лозунгами «ответственного министерства» или «министерства общественного доверия». Царь же и остальные дуалисты, не отрицая возможности подобного перехода в будущем, считали его невозможным в ходе войны. По их мнению, он не привел бы ни к чему, кроме анархии. «Почему, — говорил Николай, — не хотят понять, что нельзя проводить внутренние государственные реформы, пока враг на русской земле? Сперва надо выгнать врага!»

Возможность реализовать свои планы представилась парламентаристам летом 1915 г. в ходе внутриполитического кризиса, последовавшего за Большим отступлением русской армии. В новейшем исследовании констатируется: «С середины мая 1915 г. российская общественность пользуясь военной конъюнктурой, потребовала у власти незамедлительных политических уступок».[4] Леволиберальное большинство Думы (300 человек из 420) оформилось в виде Прогрессивного блока, в который вошли и многие члены Государственного Совета. Раскол прошел и внутри Совета Министров, подавляющего большинство членов которого подпало под влияние Кривошеина, фактически возглавлявшего правительство. Прогрессисты в Думе открыто поставили вопрос об «ответственном министерстве», считая, что наконец-то наступил подходящий момент для захвата власти. Кризис разрешился, когда Николай, вопреки настояниям министров, принял Верховное главнокомандование лично на себя, после чего положение на фронте быстро стабилизировалось, а 23 сентября уволил из правительства ключевых парламентаристов, включая Кривошеина.

Но и после этих событий враждебную Думе политику царь проводить не стал. «Министерская чехарда» (быстрая весна министров, происходившая в военные годы), в которой обычно видят некий «кризис самодержавия» и происки «темных сил», в действительности была вызвана ничем иным, как желанием царя договориться с общественностью, оставаясь при этом в рамках дуалистической системы: явное большинство министерских назначений были призваны устроить думцев.[5] По сути, такие действия означали скрытое продвижение к парламентаризму: ведь по единодушному мнению правоведов, парламентарный строй повсюду складывался именно фактическим путем, через создание конституционных прецедентов и без формального изменения в законах. В январе 1916-го царь назначил премьером Штюрмера, который ранее снискал хорошую репутацию среди либералов и был мастером компромиссов. Николай надеялся, что Дума будет Штюрмеру благоволить. Однако неумолимая общественность, возглавляемая думским большинством, не удовлетворялась уже ничем: правительство Штюрмера моментально получило вотум недоверия от Прогрессивного блока. Узнав об этом, Николай воскликнул в сердцах: «Что ни делается, Государственная дума остается всегда враждебной!»

Высшей точкой этой конфронтации стала насквозь демагогическая речь Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г. («глупость или измена») и требование Прогрессивного блока сместить министра внутренних дел Протопопова, назначенного из рядов думцев (он был заместителем Родзянко), но воспринимавшегося ими в качестве ренегата. Вся эта ситуация развивалась на фоне непрекращающихся слухов о влиянии Распутина, раздуваемых с целью компрометации монархии и приведших к его убийству в декабре 1916 г., а также перебоев в продовольственном снабжении, вызванных слабостью транспорта и децентрализацией поставок. В то же время, правительство в эти последние месяцы существования монархии усиленно работало на примирение, реализуя одно за другим пожелания либеральной общественности. Список этих действий впечатляет: реформирование Сената, упразднение административной гарантии, введение подоходного налога, устав о ревизии, частичная политическая амнистия, снятие правовых ограничений с поляков, разработка конституции автономной Польши, отмена процентной нормы для евреев, поступающих в вузы и в адвокатуру, ликвидация черты оседлости, установление трезвости. Ту же политическую цель – ублажить оппозицию – преследовали законопроекты о крестьянском равноправии, создании волостного земства, демократизации Городового и Земского положений, распространении земских учреждений и кооперативах. А в конце 1916 г., в развитие сенатской реформы, создавшей полноценную административную юстицию, был подготовлен указ о судебной ответственности министров перед Сенатом, что было предпосылкой их политической ответственности перед Думой и шагом в этом направлении. В начале января 1917 г. Николай II в разговоре со своим медиком Кострицким говорил, что «ответственное министерство» «было бы очень выгодно для него лично, так как сняло бы с него много ответственности». Это должно было произойти после победоносного завершения войны.

Именно в таком положении застала всех февральская революция 1917 г., произошедшая вследствие стечения нескольких факторов как фундаментального, так и «технического» характера: 1) многолетней подрывной пропаганды левых партий, в том числе в армии, причем пропаганды весьма успешной ввиду общего невежества масс; 2) раскола внутри элиты по вопросу о том, следует ли немедленно допустить общественность к управлению, а не только к законодательству; 3) продовольственных трудностей, хотя и не носивших слишком серьезного характера, однако непривычных для населения; 4) нехватки полиции в столице и отсутствия в ней старой гвардии, отправленной на фронт.[6] Тогдашней Государственной Думе, ставшей оплотом бескомпромиссной и доктринерской оппозиции, принадлежит ключевая роль в этих событиях. В результате, по замечанию Ф.А.Гайды, «Российская империя оказалась единственной из четырех классических империй Европы, погибших в огне Великой войны, которая рухнула не вследствие военного поражения, а в силу острого и затяжного конфликта внутри ее элиты». «Между тем, — продолжает он, — гибель монархии… влекла за собой и гибель всех составных частей элиты, в том числе и наиболее мощных – бюрократии и либеральной интеллигенции».[7]

В этом смысле поддержку думцами февральского переворота следует признать изысканной формой самоубийства, ведь под обломками здания исторической государственности погибла и сама Дума: с момента падения монархии она так ни разу и не собиралась (формально была распущена 6 октября 1917 г.). Быстро выяснилось, что вышедшее из ее рядов Временное правительство нуждалось в ней еще меньше, чем самодержавная власть, и на практике вовсе не желало быть «правительством, ответственным перед Думой». Февральская революция, которую недалекие умы поначалу восприняли как торжество свободы, означала не просто конец всякого парламентаризма, но и закрытие великого исторического проекта под названием «Российская империя», смысл которого можно было бы определить тремя словами: европеизация, модернизация, либерализация. На месте умеренной дуалистической монархии европейского образца воздвигся Молох «пролетарского государства», пожравший многие миллионы человеческих жизней. Как прозорливо писал ведущий теоретик классического либерализма Б.Н.Чичерин, «конституционная монархия требует самоограничения не только властей, но и граждан. Она не дает простора необузданным честолюбиям. Поэтому она не приходится народу, который предпочитает анархическое своеволие разумному порядку. Если она при таких условиях падает, то это происходит оттого, что народ, не умеющий поддержать умеренное правление, его не стоит».

Нам нечего прибавить к этим словам.

——————–

Автор – доктор права (Университет Эссекса), генеральный директор ООО «Институт прецедента».

Примечания